2018-07-16

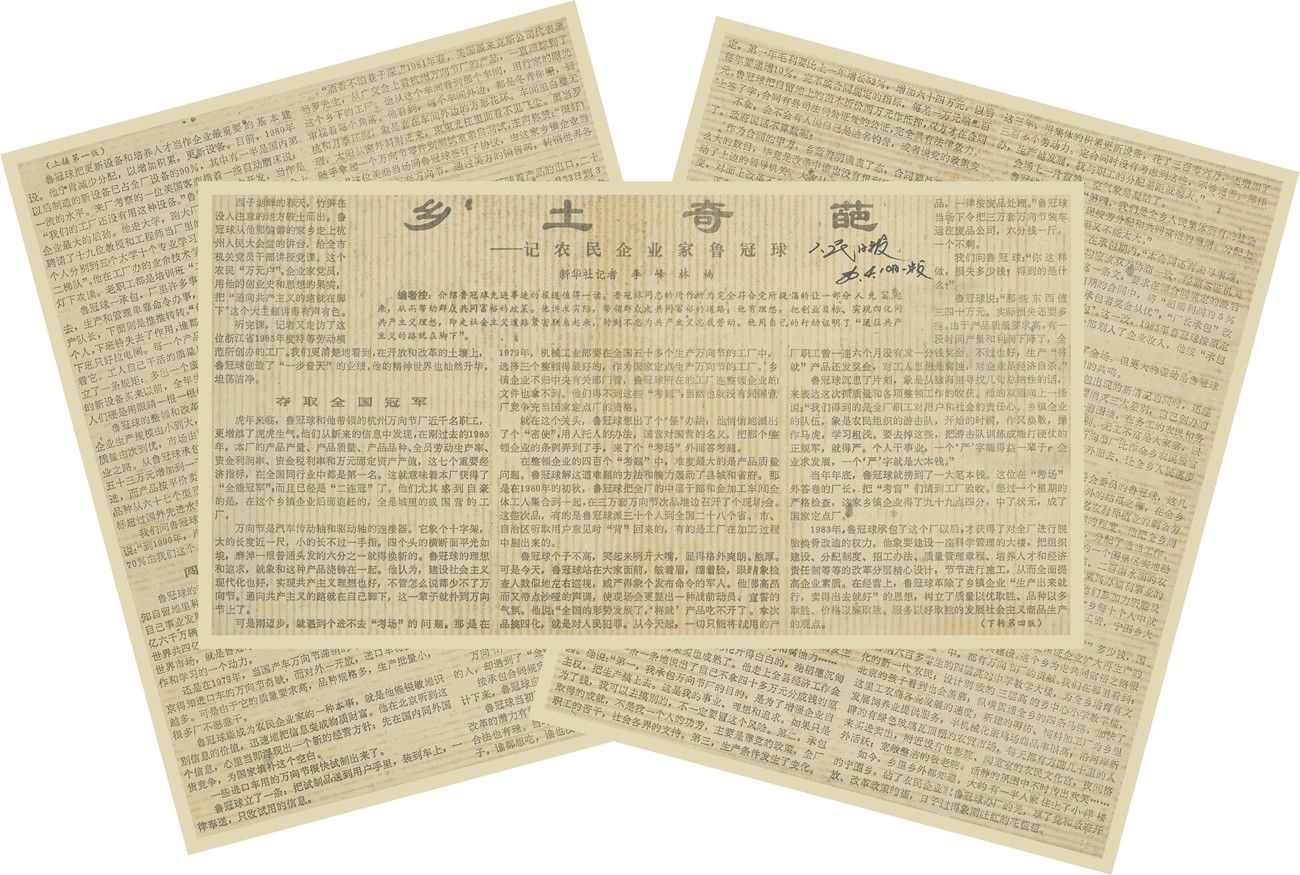

1986年4月10日《人民日報》頭版刊文:

鄉 土 奇 葩

——記農民企業家魯冠球(一)

新華社記者 李峰 林楠

編者的話:1986年,改革開放已經8年,我國認真執行改革、開放、搞活的方針,特別是鄉鎮企業發展迅速,其工業產值占全國工業生產總值的五分之一強。為鞏固、發展、推廣和展示各項改革成果,1986年4月10日,《人民日報》頭版及四版以大篇幅刊登萬向魯冠球的長篇通訊,同時配發新華社評論員文章《共產主義的路就在腳下》,《經濟日報》等全國各大主流媒體紛紛轉載。

《人民日報》編者按:介紹魯冠球先進事跡的報道值得一讀。魯冠球同志的所作所為完全符合黨所提倡的讓一部分人先富起來,從而帶動群眾共同富裕的政策。他講求實際,帶領群眾走共同富裕的道路;他有理想,把創業目標、實現四化同共產主義理想,即走社會主義道路緊密聯系起來,時刻不忘為共產主義忘我勞動。他用自己的行動證明了“通往共產主義的道路就在腳下”。

西子湖畔的春天,竹筍在沒人注意的地方破土而出。魯冠球從他那偏僻的家鄉走上了杭州人民大會堂的講臺,給全市機關黨員干部講授黨課。這個農民“萬元戶”、企業家黨員,用他的創業史和思想的果實,把“通向共產主義的道路就在腳下”這個大主題講得有聲有色。

聽完課,記者又走訪了這位浙江省1985年度特等勞動模范所創辦的工廠。我們更清楚地看到,在開放和改革的土壤上,魯冠球創造了“一步登天”的業績,他的精神世界也燦然升華,坦蕩潔凈。

奪取全國冠軍

虎年來臨,魯冠球和他帶領的杭州萬向節廠近千名職工,更增添了虎虎生氣。他們從新來的信息中發現,在剛過去的1985年,本廠的產品產量、產品質量、產品品種、全員勞動生產率、資金利潤率、資金稅利率和萬元固定資產產值,這七個重要經濟指標在全國同行業中都是第一名。這就意味著本廠獲得了“全能冠軍”,而且已經是“二連冠”了。他們尤其感到自豪的是,在這個鄉鎮企業后面追趕的,全是城里的或國營的工廠。

萬向節是汽車傳動軸和驅動軸的連接器。它像個十字架,大的長度近一尺,小的長不過一手指。四個頭的橫斷面平光如鏡,磨掉一根普通頭發的1/6就得換新的。魯冠球的理想和追求,就像和這種產品澆鑄到了一起。他認為,建設社會主義現代化也好,實現共產主義理想也好,不管怎么說都少不了萬向節。通向共產主義的路就在自己腳下,這一輩子就撲到萬向節上了。

可是剛邁步,就遇到個進不去“考場”的問題。那是在1979年,機械工業部要在全國50多個生產萬向節的工廠中選擇三個最好的,作為國家定點生產萬向節的工廠。鄉鎮企業不歸中央有關部門管,魯冠球所在的工廠連整頓企業的文件也拿不到。他們得不到這些“考題”,當然也就沒有同國營廠競爭、充當國家定點廠的資格。

就在這個關頭,魯冠球想出了“怪”辦法:他悄悄地派了個“密使”,用人托人的辦法,國營對國營的名義,把那個整頓企業用的條例弄到了手,來了個“考場”外面答考題。

在整頓企業的400個“考題”中難度最大的是產品質量問題。魯冠球解這道難題的方法和魄力轟動了縣城和省府。那是在1980年的初秋,魯冠球把全廠的中層干部和金加工車間全體工人集合到一起,在3萬套萬向節次品堆邊召開了個現場會。這些次品,有的是魯冠球派30個人到28個省、市、自治區聽取用戶意見時“背”回來的,有的是工廠在加工過程中剔出來的。

魯冠球個子不高,笑起來咧開大嘴,顯得格外爽朗、憨厚。可是今天,魯冠球站在大家面前,皺著眉,繃著臉,眼睛像檢查人數似地左右巡視,威嚴得像個發布命令的軍人。他那高昂而又帶點沙啞的聲調,使現場會更顯出一種戰前動員、宣誓的氣氛。他說:“全國的形勢發展了,‘將就’產品吃不開了。拿次品搞四化就是對人民犯罪。從今天起,一切只能將就用的產品,一律按廢品處理。”魯冠球當場下令把3萬套萬向節裝車運往廢品公司。6分錢一斤,一個不剩。

我們問魯冠球:“你這樣做,損失多少錢,得到的是什么?”

魯冠球說:“那些東西值三四十萬。實際損失還要多些。由于產品質量要求不高,有一段時間產量和利潤下降了,全廠職工曾一連6個月沒發獎金。不過也好,生產‘將就’產品還發獎金,對工人是腐蝕,對企業是經濟自殺。”

魯冠球沉思了片刻,像是從腦海里尋找幾句總結性的話,來表達這次抓質量和各項整頓工作的收獲。他的雙眉向上一揚說:“我們得到的是全廠職工對用戶和社會的責任心。鄉鎮企業的隊伍,像是農民組織的游擊隊,開始的時候,作風渙散,操作馬虎,學習粗淺。要去掉這些,把游擊隊訓練成能打硬仗的正規軍,就得嚴。個人干事業,一個‘嚴’字能得益一輩子;企業求發展,一個‘嚴’字就是大本錢。”

當年年底,魯冠球就撈到了一大筆本錢。這位在“考場”外答卷的廠長,把“考官”們請到工廠驗收。經過一個星期的嚴格檢查,這家鄉鎮企業得了99.4分,中了狀元,成了國家定點廠。

1983年,魯冠球承包了這個廠以后,才獲得了對全廠進行脫胎換骨改造的權利。他像要建設一座科學管理的大樓,把組織建設、分配制度、招工辦法、質量管理章程、培養人才和經濟責任制等等的改革分層精心設計,節節進行施工,從而全面提高了企業素質。在經營上,魯冠球革除了鄉鎮企業“生產出來就行,賣得出去就好”的思想,樹立了質量以優取勝、品種以多取勝、價格以廉取勝、服務以好取勝的發展社會主義商品生產的觀點。

魯冠球把更新設備和培養人才當作企業最重要的基本建設。他寧肯減少分配,以增加積累, 更新設備。目前,1980年以后制造的新設備已占全廠設備的90%,其中有一半是國內第一流的水平。來廠考察的一位美國客商指著一些自動磨床說:“我們的工廠還沒有用這種設備。”魯冠球把智力開發,當作是企業最大的后勁。他走大學,跑工廠,求科研部門,從社會上聘請了19位教授和工程師當廠里的兼職顧問。派出了44個人分別到5個大學的10個專業學習,培養廠里技術力量的“第二梯隊”。他在工廠辦的業余技術學校,近400個年輕干部常年在燈下苦讀。老職工都是培訓班“二進宮”的學生。

魯冠球一承包,廠里許多事像翻了個過,變了新樣子。過去,生產和管理單靠命令辦事,干部忙得像過去催種催收的生產隊長,下面則是推推轉轉。“包”字一落到每個車間、班組和個人,下班鈴失去了作用,誰都想晚下班,多干活,車間主任趕人下班只好拉電閘。每一個產品的質量,不知道有多少雙眼睛盯著它。工人自己干活的質量自己查,道道工序還互相查。大家立了一條規矩:多出一個廢品按五個廢品罰。滾針車間現用的新設備買來以前,全年生產的一千萬根細如鋼絲的滾針,工人硬是用眼睛一根一根檢驗把關的。

魯冠球的整頓和改革,黨支部的保證作用,使這個鄉鎮企業生產規模從小到大,設備從土到洋,產品品種從少到多,質量由次到優,市場由國內到國外,為鄉鎮企業走出了一條創業之路。從魯冠球承包前的1982年到1985年,全廠產值由553萬元增加到1900多萬元;在絕大部分鋼材用議價買進,而產品按平價賣出的情況下,三年實現利潤翻兩番;產品品種從67個型號發展到100個;產品質量冠全國,有的指標超過國外先進水平。

我們問魯冠球:“‘七五’期間你們廠有什么新打算?”魯冠球說:“到1990年,產值爭取增加到一億元,全國汽車用的萬向節,70%由我們這個鄉鎮企業包啦!”

(第一部分,全文共分為三部分,將陸續刊登。)

<s id="3wv68"></s>